Je n’ai jamais été un grand admirateur de Sparte. Même si l’éducation que, adolescent, j’ai reçue aux Enfants de Troupe n’était pas à proprement parler spartiate, elle a suffit pour que je regarde avec la plus grande méfiance tout ce qui est enrégimentement et militarisme. Et quand je lis La Guerre du Péloponnèse de Thucydide, je suis toujours pour les Athéniens, malgré leur arrogance et leur impérialisme, voire leur stupidité.

Lorsque commencent les Helléniques de Xénophon, qui reprennent là où Thucydide s’était arrêté, la lutte est encore indécise, mais Athènes est affaiblie par le désastre de Sicile et les Lacédémoniens, ces terriens, sont devenus d’excellents marins. Après le désastre naval d’Aigos Potamos dans l’Hellespont, c’est-à-dire les Dardanelles (405 av. J.-C.), la partie est finie et Lacédémone définitivement victorieuse de cette guerre interminable. Pendant les trois décades qui suivent, les Lacédémoniens vont être les “gendarmes” de la Grèce, intervenant à droite et à gauche pour rétablir l’ordre, leur ordre. Mais Thèbes monte en puissance et, en 371, à la bataille de Leuctres en Béotie, les Lacédémoniens subissent une sévère défaite qui sonne le glas de leur hégémonie : ils ne font plus peur, d’autant que le roi Agésilas, auteur de tant de victoires, est maintenant vieux.

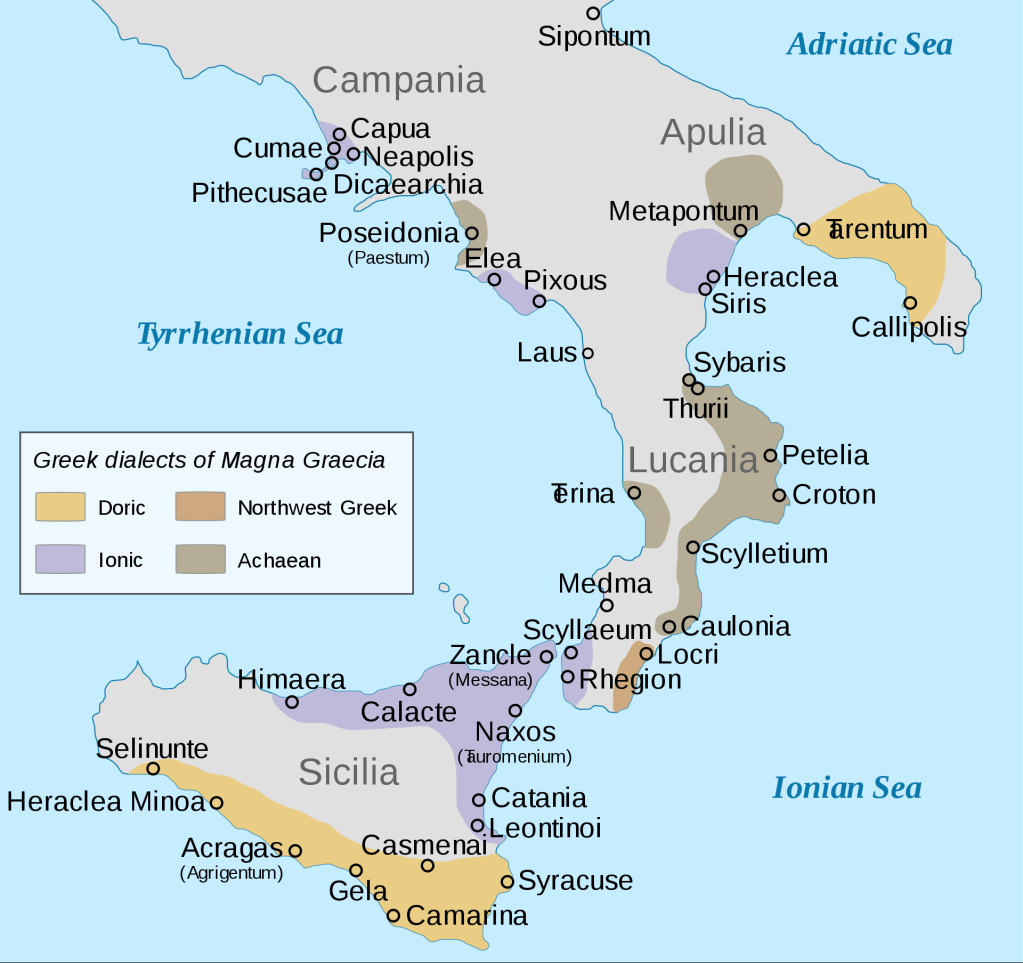

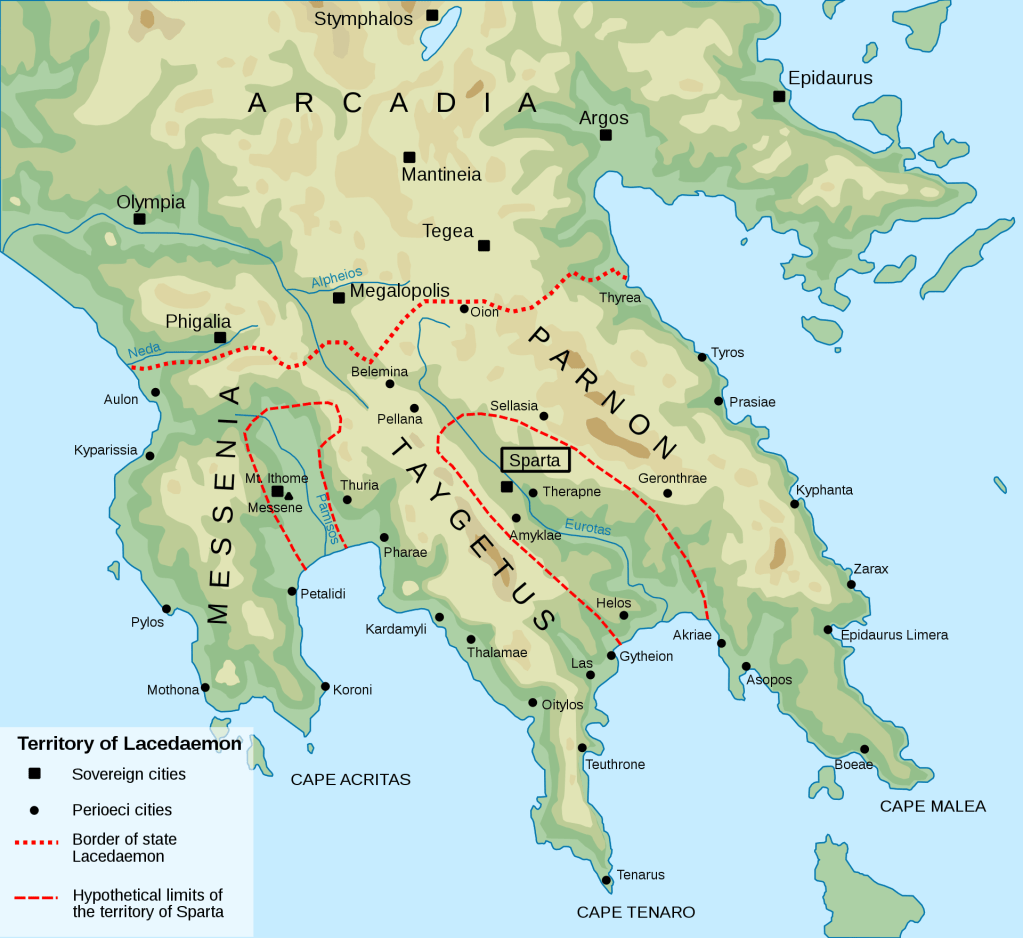

Après leur victoire, les Thébains pénètrent dans le Péloponnèse et, poussés par leurs alliés locaux, en particulier les Arcadiens [on voit sur la carte que l’Arcadie est juste au nord de la Laconie], ils entrent dans le territoire des Lacédémoniens. C’est le moment de rappeler que les auteurs grecs, surtout Thucydide et Xénophon, parlent beaucoup plus des Lacédémoniens que des Spartiates, Lacédémone étant le nom de la cité-état et Sparte celui de la ville elle-même (un peu la même différence qu’entre Monte Carlo et Monaco). Hérodote, lui, utilise plutôt Sparte et Spartiates.

On voit sur la carte que les Lacédémoniens occupaient surtout la vallée isolée de l’Eurotas où, dans ce coin “paumé” du Péloponnèse, ils étaient bien protégés des attaques venant de l’extérieur. Mais cette fois-ci les Thébains ont franchi un col, au nord, et descendent dans la vallée (6.5.27) :

“Et tout d’abord, ils incendièrent et mirent à sac Sellasia [voir la carte, juste au nord de Sparte]. Puis arrivant dans la plaine, ils établirent leur camp dans l’enclos sacré d’Apollon. Le lendemain ils se remirent en route. Mais ils n’essayèrent pas de traverser le pont sur l’Eurotas pour attaquer la ville, car dans le temple d’Athéna Protectrice ils voyaient les hoplites adverses.“

Je dois avouer que, malgré mon peu d’admiration pour Sparte, je trouve ce moment assez poignant :

“Ils continuèrent, gardant l’Eurotas sur leur droite, incendiant et pillant des demeures richement pourvues en biens. Les femmes de la ville ne supportaient pas le spectacle de la fumée des incendies, car elles n’avaient jamais vu d’ennemis ; les Spartiates, eux, dont la ville ne possédait pas de murailles [ἀτείχιστον ἔχοντες τὴν πόλιν], étaient en position de place en place, bien peu nombreux — et cela se voyait — et montaient la garde.”

“Les magistrats décidèrent aussi de proclamer aux Hilotes [ceux qui habitaient la région avant l’arrivée des Spartiates et qui étaitent devenus leurs serfs] que quiconque voudrait prendre les armes et rejoindre les rangs, aurait l’assurance de devenir libre s’il combattait avec eux. Mais on dit qu’aussitôt plus de six mille s’inscrivirent, si bien que, lorsqu’ils se trouvèrent rassemblés, ils leurs firent peur et leurs parurent trop nombreux [une révolte des Hilotes était le cauchemar permanent des Lacédémoniens] ; cependant, comme les mercenaires d’Orchomène leur restèrent fidèles et qu’ils reçurent le renfort des forces de Phlius, de Corinthe, d’Épidaure, de Pellène [toutes villes du Péloponnèse] et de quelques autres villes, ils redoutèrent alors moins ceux qui s’étaient enrôlés.”

Je ne peux m’empêcher de sourire en voyant les fiers Spartiates forcés de demander l’aide des Hilotes qu’ils traitaient comme des chiens et dont, dans leur moment de plus grand danger, ils ont encore peur…

“Lorsque, continuant sa marche, l’armée arriva vis-à-vis d’Amyklae [au sud de Sparte, voir carte], alors elle traversa l’Eurotas. Et tandis que, quelque fût l’endroit où ils campaient, les Thébains coupaient autant d’arbres qu’ils le pouvaient et les entassaient devant leurs lignes pour se protéger, les Arcadiens n’en faisaient rien et, laissant leur équipement, partaient piller les maisons.”

Les Arcadiens ne sont pas présentés de façon très flatteuse… Mais les Spartiates restent dangereux :

“Le troisième ou quatrième jours, les cavaliers [Thébains et alliés] arrivèrent à l’hippodrome de “Poséidon qui embrasse la Terre” en bon ordre. […] Les cavaliers lacédémoniens, qui paraissent bien peu nombreux, étaient disposés face à eux. Les plus jeunes des hoplites, environ trois cents, s’étant mis en embuscade dans le sanctuaire des Tyndarides [Castor et Pollux], en sortirent en courant, tandis que leur cavalerie s’élançait. Les ennemis n’attendirent pas le choc, mais firent volte-face. Voyant cela, beaucoup parmi les fantassins prirent aussi la fuite. Cependant, une fois que les poursuivants se furent arrêtés et que l’armée thébaine tint bon, ils établirent à nouveau leur campement.“

Puis l’armée continue à descendre la vallée de l’Eurotas, brûlant sur son passage les villes non protégées de remparts [ces villes devaient plutôt être des bourgades], jusqu’à atteindre Hélos, puis Gytheion, sur la côte, où les Lacédémoniens ont leur arsenal. Là, ils font pendant trois jours le siège de la ville.

Pendant ce temps, les Athéniens s’inquiètent. Ce n’est pas qu’ils portent les Lacédémoniens dans leur cœur, mais ils craignent la montée en puissance de Thèbes. Notons au passage que, malgré leur défaite dans la guerre du Péloponnèse, les Athéniens semblent avoir rapidement reconstitué une bonne partie de leurs forces. Après maints discours et délibérations, ils décident de se porter au secours de Sparte, ce qui aurait été inimaginable quelques décennies plus tôt. Ils désignent pour général un certain Iphicrate qui se hâte avec lenteur : lorsqu’enfin il arrive, les alliés des Thébains sont pour la plupart rentrés chez eux (pas bien loin, puisqu’ils sont du Péloponnèse) avec leur butin. Et les Thébains aussi commencent à vouloir rentrer chez eux, d’une part parce qu’ils voient leur armée et leurs vivres diminuer, d’autre part, parce que c’est le début de l’hiver. Sparte aura donc échappé au pire.

Presque dix ans plus tard, en 362, Sparte va encore “avoir chaud”. Le fameux général thébain Épaminondas est revenu dans le Péloponnèse pour attaquer la ville de Mantinée, en Arcadie, qui s’est alliée aux Spartiates. Ceux-ci ont envoyé le plus gros de leurs forces dans la région et Épaminondas, profitant de la situation, se lance dans un raid-surprise sur Sparte, quasiment sans défense. Heureusement, le vieux roi Agésilas a pu être prévenu à temps et revient avant lui, mais avec très peu de troupes. Les Thébains attaquent d’une hauteur, donc d’une position favorable, mais Sparte sera sauvée de justesse (7.5.12) :

“Quant à ce qui passa à ce moment, il est permis de l’attribuer à une divinité, ou de dire que nul ne peut résister à des hommes désespérés. En effet, lorsque Archidamos [un Lacédémonien], ayant moins de cent hommes, eut franchi ce qui paraissait être un obstacle [on ne sait pas lequel] et se mit à monter la pente contre l’ennemi, alors les “cracheurs de feu” [οἱ πῦρ πνέοντες], eux qui avaient vaincu les Lacédémoniens, eux qui étaient de loin les plus nombreux et qui en outre occupaient une position dominante, ne soutinrent pas l’assaut des hommes que menait Archidamos, mais firent volte-face. Et les premiers dans la troupe d’Épaminondas furent tués. Mais quand, se réjouissant de leur victoire, ceux de la ville continuèrent leur poursuite plus loin qu’il ne fallait, eux aussi furent tués. C’est comme si la divinité avait déterminé jusqu’à quel point elle leur donnait la victoire. Alors Archidamos éleva un trophée à l’endroit où ils avaient vaincu et, sous couvert d’une trêve, rendit ceux des ennemis qui étaient tombés là [élever un trophée de victoire et rendre les cadavres sont les deux activités essentielles après une bataille].”

Les dieux veulent bien aider les hommes, mais ils ne veulent surtout pas qu’ils se croient tout permis. Cependant, Épaminondas n’insiste pas, craignant l’arrivée de renforts pour les Spartiates. Il se retire près de Mantinée où, quelques jours plus tard, une bataille a lieu, où Lacédémoniens et Athéniens sont encore alliés. Épaminondas est en train de la gagner, lorsqu’il est tué, ainsi que ses deux lieutenants, si bien que les Thébains se désorganisent et que la bataille se termine sur une sorte d’ex-aequo (7.5.26) :

“Le dieu fit en sorte que les deux côtés érigérent chacun un trophée, comme s’il avait été victorieux et qu’aucun des deux n’empêcha l’autre de le faire, que chacun des deux rendit les cadavres sous couvert d’une trêve, comme s’ils avaient été victorieux, et que chacun des deux les reçut sous couvert d’une trêve, comme s’ils avaient été vaincus.”

Rien n’est donc résolu (7.5.27) : “Après la bataille, la confusion et le désordre furent encore plus grands qu’auparavant dans la Grèce.” Philippe de Macédoine mettra tout le monde d’accord, mais c’est une partie de l’histoire que Xénophon n’a pas connue : “J’ai écrit jusqu’à ce point et je m’arrête ; peut-être un autre prendra-t-il la peine de raconter la suite ?“

On a vu qu’Athènes s’était rapidement remise de sa défaite et restait une des plus grandes cités grecques. Au contraire, sa puissance militaire réduite, Sparte n’est plus grand chose, même si, Philippe ayant étendu sa domination à toute la Grèce, elle restera la dernière cité indépendante (peut-être, une fois de plus, à cause de sa position géographique : elle ne le gênait en rien). Et aujourd’hui, il ne reste quasiment rien de Sparte, alors qu’Athènes est capitale de la Grèce. D’un autre côté, Sparte est resté un mythe puissant, largement alimenté par des écrivains athéniens, à commencer par Thucydide et Xénophon. La gloire de Sparte et celle d’Athènes sont ainsi intimement liées.

On peut laisser le mot de la fin à Thucydide (1.10.2) :

“Si la ville des Lacédémoniens était désertée et s’il ne restait que les fondations des temples et bâtiments, je crois que longtemps plus tard les gens qui nous suivront auront du mal à croire à sa puissance, malgré sa renommée […]. Si la même chose arrivait à Athènes, on imaginerait sa puissance être deux fois plus grande qu’elle ne l’était d’après ce que l’on peut en voir.”