Tout au début de ses Commentaires, César nous dit que la Gaule est divisée en trois peuples, les Belges, les Aquitains et “ceux qui dans leur langue sont appelés Celtes, dans la nôtre Gaulois” (qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur). Ainsi, les choses paraissent claires : la différence entre Celtes et Gaulois est juste une question de langue.

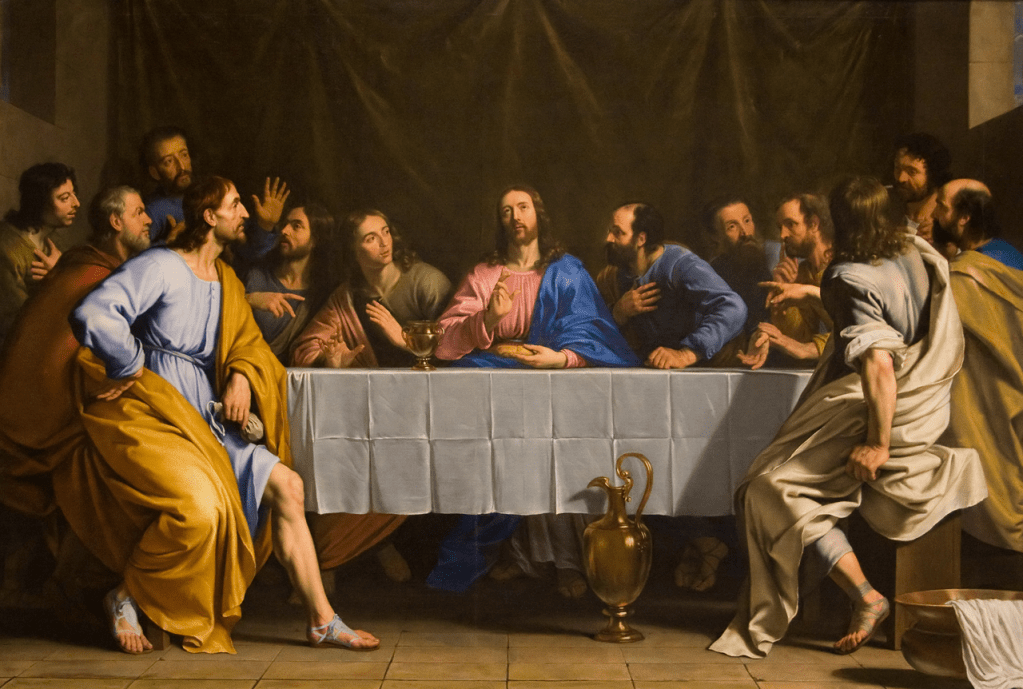

En grec, les choses sont beaucoup moins limpides, et un historien comme Polybe (qui écrivait une centaine d’ann´ées avant César) emploie abondamment, mais pas indifféremment, les deux mots, Κελτoí et Γαλάται. Bien qu’il y ait des exceptions, il me semble qu’il utilise surtout Keltoï pour parler des Celtes d’Italie, les Gaulois cisalpins, et Galataï, non seulement pour ceux de notre Gaule transalpine, mais aussi pour tous les autres Celtes d’Europe. Il nous montre, par exemple, des Galataï installé dans un royaume éphémère aux portes de Byzance (4.46). Plus tard, certains d’entre eux passèrent même en Asie Mineure, les fameux Galates auxquels saint Paul a adressé une lettre (πρὸς Γαλάτας).

Pour les lecteurs de Salammbô, l’exemple le plus célèbre de Gaulois est Autarite (Αὐτάριτος), que Flaubert orthographie Autharite, un des meneurs de la révolte des mercenaires carthaginois. Il est, nous dit Polybe, ὁ τῶν Γαλατῶν ἡγεμών, le chef des Gaulois et ceux-ci sont toujours appelés Galataï. En revanche quand, en 1.17, il nous parle d’un autre groupe de mercenaires gaulois recrutés sur la côte d’Italie qui fait face à la Sardaigne, il utilise bien le mot Keltoï, en ligne avec mon hypothèse du paragraphe précédent.

Malheureusement, Polybe ne nous dit pas de quelle région d’Europe viennent les Gaulois d’Autarite, mais, au vu de la répartition géographique des Galates, il est plus probable qu’ils viennent d’Europe centrale que de notre Gaule, certainement pas d’Armorique, comme semble le croire Flaubert qui écrit : “Et les Celtes regrettaient trois pierres brutes, sous un ciel pluvieux, au fond d’un golfe pleins d’ilots” (les mercenaires enterrent leurs morts après une défaite). On reconnaît tout de suite le golfe du Morbihan et les dolmens qu’il avait vus en Bretagne au cours de sa randonnée avec Maxime Du Camp, par les champs et par les grèves. La phrase est très belle (citée par Proust dans un article de la NRF qu’il faut lire), mais, sans parler du fait que les mégalithes n’ont rien à voir avec les Celtes, la Bretagne était alors aux confins de la civilisation celtique.

Hérodote, lui parle uniquement des Keltoï, à deux brèves reprises (2.33 et 4.49), avec des textes presque identiques. À chaque fois, c’est à propos du Danube (ὁ Ἰστρος) qui, dit-il, prend sa source chez les Keltoï. Jusque là, tout va bien : il est vrai que les sources du Danube sont en plein territoire celte ; Hérodote a donc raison. Rappelons qu’il écrivait au moment de la transition entre les cultures de Hallstadt et de la Tène, qui toutes deux dominaient une grande partie de l’Europe, rayonnant à partir de l’Europe centrale.

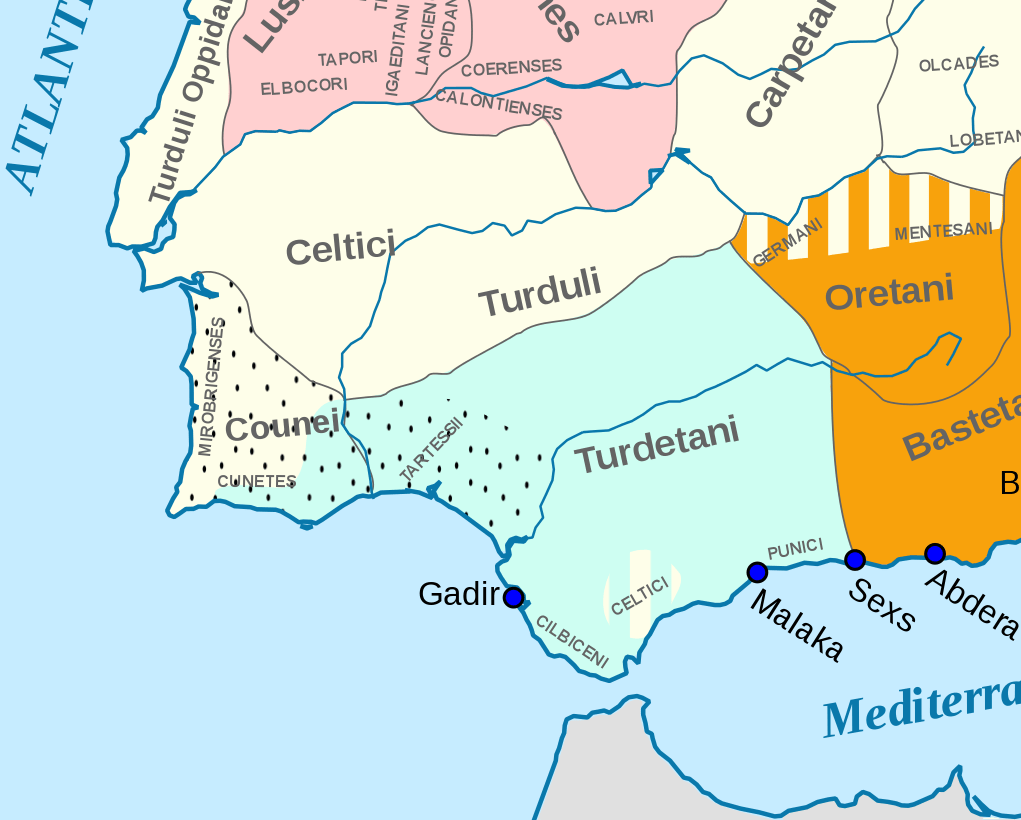

Malheureusement, il ajoute, parlant des Keltoï (2.33) : “οἱ δὲ Κελτοὶ εἰσι ἔξω Ἡρακλέων στηλέων ὁμουρέουσι δὲ Κύνησι, οἱ ἔσχατοι προς δυσμέων οἰκέουσι τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ κατοικημένων : les Celtes vivent au-delà des colonnes d’Hercule, ils touchent aux Kynètes qui, des habitants de l’Europe, sont ceux qui vivent le plus loin vers l’occident.”

Voilà qui est bizarre : les Celtes se trouvent confinés au-delà de Gibraltar, où il n’y a pas beaucoup de place… Le second passage, en 4.49, utilise presque les mêmes termes et cite aussi les Kynètes, peuple dont je n’avais jamais entendu parler auparavant, mais qui semble mis sur le même pied que les Celtes.

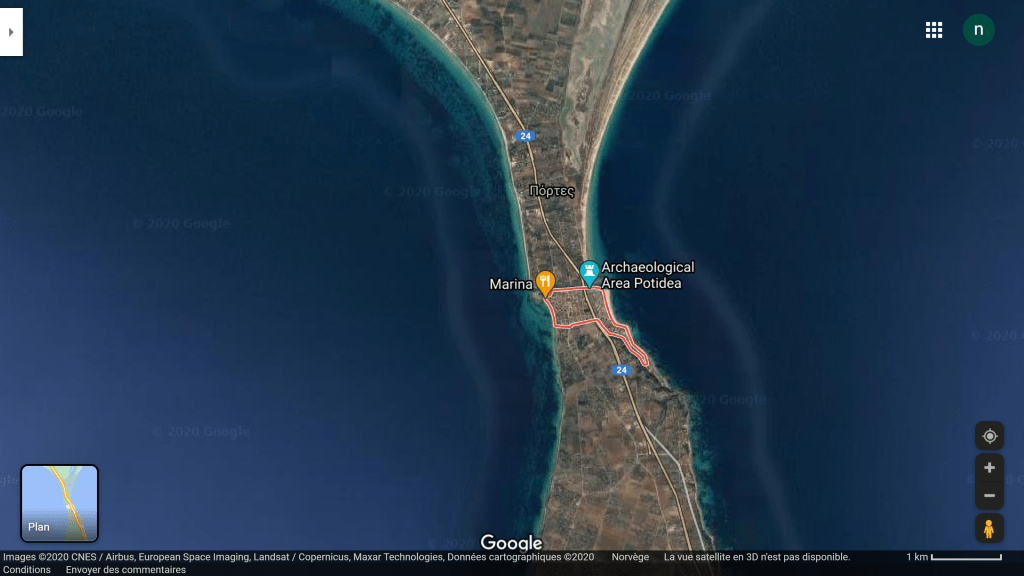

Une courte recherche sur internet nous fournit un article de Wikipedia sur les Cynètes : ils habitaient l’extrême sud du Portugal et, comme le montre la carte ci-dessus (où ils sont appelés Cunetes), sont effectivement proches de la tribu des Celtici (en latin), qui n’est qu’une des tribus celtes de la péninsule ibérique, elle-même un simple appendice du monde celte.

Autrement dit, les choses ont dû se passer ainsi : d’une part, Hérodote avait appris que le Danube naissait dans le pays des Celtes ; d’autre part, il avait entendu des récits de navigateurs qui étaient allés jusqu’à Gibraltar et un peu au-delà et qui avaient été en contact avec les tribus des Cynètes et des “Celtes”. Il en avait donc logiquement conclu que c’était là que se trouvaient les sources du Danube. Il précise encore que la source du Danube se trouve dans la ville de Pyrénée (ἐκ Κελτῶν καὶ Πυρήνης πόλιος) ! Ce détail peut nous paraître cocasse, mais il provient sans doute d’un nom vaguement entendu par un commerçant-voyageur. Hérodote essaye simplement de l’intégrer de la façon qui lui paraît la plus logique dans le maigre ensemble de ses connaissances sur l’extrême ouest de l’Europe : démarche tout à fait classique. Il est sans doute victime de ce que Polybe appelle avec mépris έμπορικὰ διηγημάτα, “des récits de marchands” (4.39.11) ou encore ἡ τῶv πλοιζομένων ψευδολογία, “des r´écits mensongers de navigateurs” (4.42.7). Au temps de Polybe (presque trois cents ans après Hérodote, la même distance qui nous sépare de La Pérouse et de Cook), cette région est beaucoup mieux connue, grâce aux Phéniciens, aux Grecs et aux Romains. Il parle même (3.57.3), des îles Britanniques (αἱ Βρεττανικαὶ νῆσοι) et de l’´étain (κασσίτερος) qu’on y trouve.

Je sais que ni Thucydide, ni Xénophon n’en parlent, mais il y aurait sans doute beaucoup plus à dire sur l’utilisation des mots “Celtes” et “Gaulois” par d’autres historiens et géographes grecs plus récents,comme Strabon. Malheureusement, je ne les ai pas encore lus : toute information complémentaire serait bienvenue !

![Into The Silence: The Great War, Mallory and the Conquest of Everest by [Wade Davis]](https://m.media-amazon.com/images/I/519W18zq70L.jpg)