Mentor est un mot largement passé dans le langage courant et mis à toutes les sauces, dans le monde du management comme dans celui des affaires et de la politique (souvent, un mélange des deux). Peter Thiel, par exemple, une inquiétante figure de la Silicon Valley, est présenté comme un mentor de J. D. Vance, vice-président des États-Unis.

Tout le monde sait que ce mot vient de l’Odyssée, où Mentor est le compagnon qu’Ulysse a laissé derrière lui en partant pour Troie :

Μέντωρ, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος, (2.225),

lui confiant toute sa maison, et lui demandant de tout maintenir en ordre (ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν, 2.227).

Mais, Mentor, c’est aussi l’apparence que prend Athéna pour intervenir discrètement dans l’action. Comme Homère aime le répéter, elle lui ressemble “ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν, à la fois par son allure et par sa voix (2.268, par exemple).” Autrement dit, ce n’est pas un cas de possession où Athéna entrerait dans le corps de Mentor : elle ne fait qu’utiliser son image. Pendant ce temps, le vrai Mentor continue de vivre comme si de rien n’était. Ceci peut conduire à un troublant dédoublement, comme le constate l’un des prétendants (celui qui a prêté son bateau à Télémaque) : il dit avoir vu Mentor (ou peut-être un dieu ?)

Μέντωρ, ἠέ θεός, τῷ δ’ αὐτῷ πάντα ἐῴκει, (4.654)

embarquer avec Télémaque, mais aussi l’avoir vu en ville. Bizarre, bizarre…

En fait, le vrai Mentor n’intervient vraiment qu’une fois, au chant II, lorsque Télémaque réunit l’assemblée d’Ithaque. Il se lève pour dire que ce n’est pas tant les prétendants qu’il blâme, mais les habitants d’Ithaque eux-même, qui les laissent faire sans rien dire. Aussitôt, il se fait rabrouer par Léocritos, l’un des prétendants qui l’accuse de semer la zizanie. Il ajoute que si Ulysse revenait et essayait de se débarrasser d’eux, il passerait un mauvais quart d’heure. Puis il dissout sommairement l’assemblée (ce qui est une insulte pour Télémaque qui avait convoqué celle-ci). On reverra brièvement Mentor au chant XVII, lorsque Télémaque, rentrant au palais, dédaigne les prétendants et va s’asseoir à côté des “nobles vieillards” (17.68).

Il faut bien reconnaître que Mentor n’a pas du tout rempli la mission qu’Ulysse lui avait confiée, puisque la maison est envahie par les prétendants qui dévorent — au sens propre du mot — son patrimoine. Mentor, le vrai, est donc un personnage bien falot…

La vraie explication de son impuissance est sans doute ailleurs. Elle est, je crois, typique d’autres sociétés, semblables à celle des poèmes homériques, où les deux seules façons d’imposer le pouvoir d’un chef sont, d’une part la légitimité de celui-ci, d’ordre purement culturel, d’autre part la force armée qu’il peut réunir : familiers, clients, obligés, esclaves de confiance. Il n’y a bien entendu ni police, ni armée régulière qui aurait le “monopole de la violence”.

Mentor n’a pas la première légitimité, car le respect que lui conférait sans doute, au début, le mandat d’Ulysse s’est forcément effrité au cours du temps, alors que grandissait une nouvelle génération, celle sont issus les prétendants.

Il n’a pas la seconde non plus, car Ulysse est parti avec tous ses compagnons, ceux qui auraient pu le soutenir. Il ne doit plus lui rester que deux pelés et trois tondus, comme on dit… Enfin, les chefs de famille de sa génération, ceux qui auraient pu l’assister, sont pour beaucoup pères de prétendants, d’où un sérieux conflit d’intérêts. Mentor est donc seul ou presque.

Voilà pour Mentor proprement dit. Athéna elle-même n’intervient que deux fois sous cette forme : au chant II, lorsqu’elle organise le voyage de Télémaque chez Nestor à Pylos et, au chant XXII, quand elle vient se placer auprès d’Ulysse, alors que commence le massacre des prétendants. À vrai dire, elle revient à la fin du chant XXIV pour rétablir la concorde dans l’île, mais ce chant étant d’authenticité douteuse, je ne tiens pas compte de cette dernière apparition (cependant vraisemblable dans la logique du récit).

Notons qu’Athéna intervient aussi au premier chant, mais sous une autre forme, celle de Mentès (Μέντης, nom évidemment très proche du précédent). Celui-ci a pris la forme du potentat de l’île de Taphos, proche d’Ithaque. La déesse vient ainsi donner une première série de conseils à Télémaque, dont celui de l’assemblée ratée dont on vient de parler…

Tout cela n’est pas beaucoup, d’autant plus qu’Athéna pratique l’adage : “aide-toi, le ciel t’aidera !”

Ainsi, au chant II, elle rassemble un équipage pour le vaisseau de Télémaque, l’accompagne à Pylos l’introduit à Nestor et “met du courage dans son cœur”, puis, au coucher du soleil, s’en va (s’envole) : il le laisse aller seul (avec l’un des fils de Nestor) rendre visite à Ménélas à Sparte.

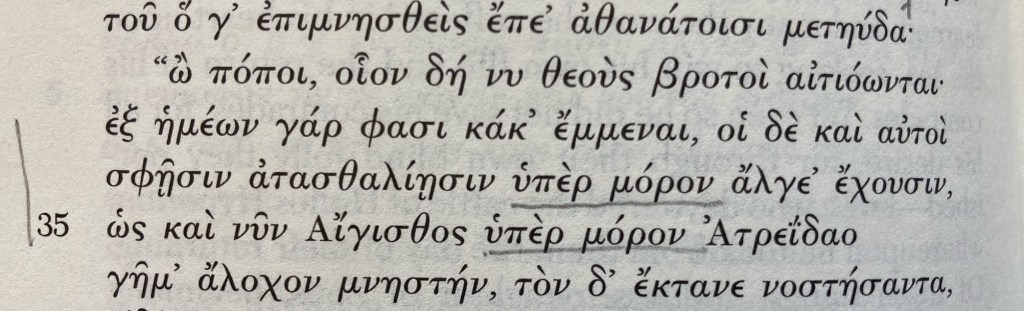

Au chant XXII (vers 205-240), elle en fait encore moins. Elle se contente de venir auprès d’Ulysse (qui la reconnaît immédiatement) pour le stimuler par des paroles acerbes. Mais elle se garde bien de lui donner un supplément de puissance (ce qu’elle a fait parfois), voulant encore tester sa force et sa vigueur (ainsi que celle de Télémaque) :

ἀλλ’ ἔτ’ ἄρα σθένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιζεν (22.237),

ce qui n’est pas très sympa, sachant ce qu’il a déjà souffert…

Ce qui est amusant, c’est qu’à la fin de chacune de ses interventions, Athéna disparaît sous la forme d’un oiseau, avant même d’être hors de vue : tout le monde comprend alors qu’il s’agissait d’une divinité. La première fois, elle prend la forme d’un oiseau non précisé (ὄρνις, 1.320), la seconde fois d’un grand rapace difficile à identifier avec précision (φήνῃ, 3.372 : gypaëte barbu ou pygargue à queue blanche ?), et la troisième fois d’une simple hirondelle (χελιδών) qui va se poser sur l’une des poutres noircies de fumée du plafond de la salle, d’où elle pourra se régaler tranquillement du spectacle :

ἀνὰ μεγάροιο μέλαθρον ἕζετ’ ἀναίξασα, χελιδόνι εἰκέλη ἄντην (22.240).

Au fond, Mentor n’est qu’un personnage secondaire de l’Odyssée, si l’on en juge par son faible poids dans l’action. Tout au long du poème, Athéna n’hésite d’ailleurs pas à prendre d’autres formes (comme lorsqu’Ulysse arrive dans la capitale des Phéaciens, au chant VII, ou lorsqu’elle le rencontre alors qu’il débarque à Ithaque au chant XIII). Comment ce nom est-il devenu commun, en particulier dans le monde anglo-saxon où l’on parle aussi de mentoring et même de mentee (pour désigner celui qui bénéficie d’un mentor) ?

Lorsque j’avais 12 ans et que je lisais tout ce que je pouvais concernant la mythologie grecque et Homère, j’avais trouvé dans la petite bibliothèque de notre école un exemplaire du Télémaque de Fénélon et ce titre avait suffit pour que je m’empresse de le lire : c’était bien pâle, mais plaisant, et il traitait quand même de héros homériques… Je sais depuis qu’il avait été écrit alors que Fénélon était précepteur du duc de Bourgogne (cher à Saint-Simon), le petit-fils de Louis XIV, pour l’instruction de celui-ci. Je l’ai retrouvé chez un bouquiniste, il y a une vingtaine d’années, dans une édition en deux volumes des années 1830. L’inscription manuscrite de la page de garde montre qu’il s’agissait d’un livre de remise des prix, ce qui n’est pas étonnant étant donné son caractère didactique.

J’ai lu depuis que son succès n’a pas été limité à la France, mais qu’il a été traduit et lu avec avidité dans de nombreuses langues, dont bien sûr l’anglais. Dans ce roman, Mentor n’est pas un personnage mineur, mais il accompagne Télémaque dans toutes ses aventures (bien plus diverses que dans l’Odyssée) et lui sert de mentor. D’après ce que j’ai pu trouver sur internet, c’est bien Fénélon qui a fait le succès du personnage de son rôle.

Sans lui, Mentor ne serait probablement resté qu’un héros intéressant, mais secondaire, et il aurait gardé sa majuscule.